一、人民币贬值,带来输入性通胀风险

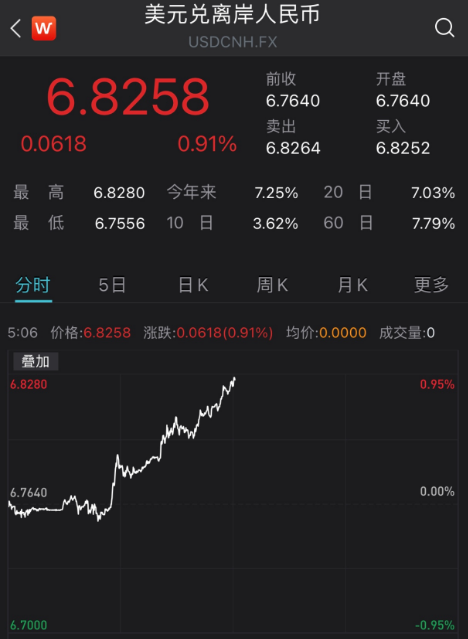

5月12日下午,美元兑离岸人民币冲破6.82,截至发稿最新报6.8203,日内跌约600点,刷新2020年9月以来新低。在岸市场上,中国货币网显示人民币兑美元汇率为6.7292,较今年以来最高点6.3014下跌6.79%。

美元触及20年高位,并由此引发人民币、欧元以及日元均出现不同程度的贬值,4 月以来,人民币经历了一轮较快速度的贬值,美元兑人民币中间价从月初的6.35快速上行,先后突破6.4、6.5、6.6、6.7关口,贬值幅度接近7%。

人民币贬值,随之带来的是输入性通胀。

尽管对于出口企业而言,人民币快速贬值意味着利好,但由于国内封控原因,不少企业出口和物流都遭遇了阻碍,因此并没能享受到这个利好。与此同时,我国进口行业却受到了同步的碾压和利空,导致其进口成本上升,石油、化工、钢铁、有色等行业尤为“受伤”。

另外,对于外币借款较多的行业,人民币的贬值将增加其偿债成本。电子、交通运输、采掘、化工、有色金属等行业美元借款较多,占总资产的比重也较高。并且电子、化工、有色金属等行业短期借款占比较高,偿债压力也更大。

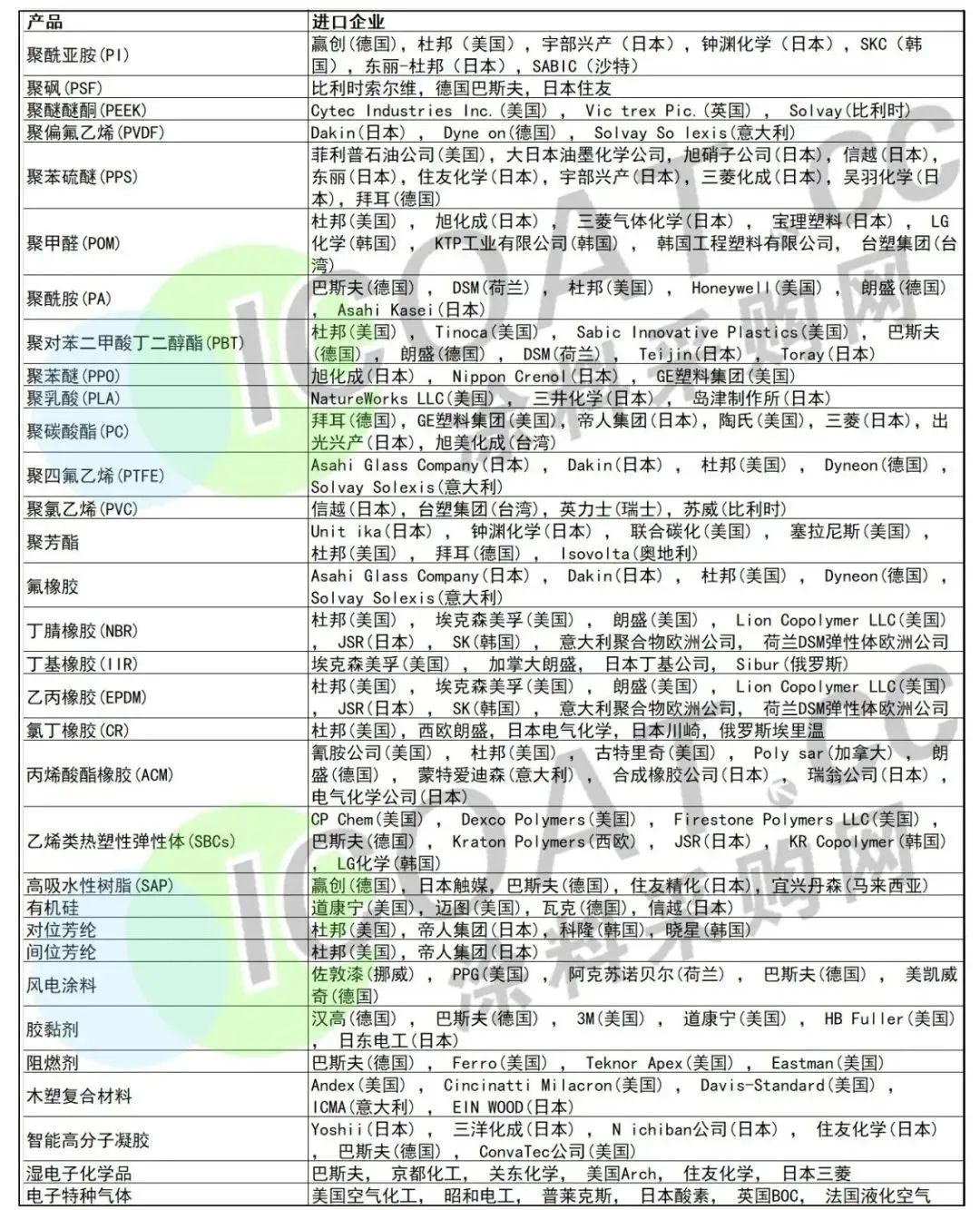

众所周知,我国是全球进口大国,每年都要从全球进口大量的能源和基础原材料。在化工行业,我国更是有多种化工品依赖进口,据工信部数据,在130多种关键基础化工材料中,我国32%的品种仍为空白,52%的品种仍依赖进口。如高端电子化学品、高端功能材料、高端聚烯烃等。

2021年我国氯化钾进口依赖度高达57.5%,MMA对外依存度超60%,年需求增长率高于10%。PX、甲醇等化工原料2021年进口量超过1000万吨,乙二醇、纯苯、丙烯、乙烯。苯乙烯、二甲苯等原材料2021年进口量在百万吨左右,另有十余种化工原材料依赖于海外进口。

2021年我国氯化钾进口依赖度高达57.5%,MMA对外依存度超60%,年需求增长率高于10%。PX、甲醇等化工原料2021年进口量超过1000万吨,乙二醇、纯苯、丙烯、乙烯。苯乙烯、二甲苯等原材料2021年进口量在百万吨左右,另有十余种化工原材料依赖于海外进口。

不难想象,在如今疫情多点爆发,地缘政治冲突升级,以及巴斯夫、陶氏等多家化工大厂频发不可抗力预警之下,化工市场本就处于跌宕起伏的货紧价扬状态,目前的人民币贬值更是使得海外化工品进口的成本增加,产品采购和运送时效都将受到影响。这些大化原料的进口受挫,对于目前国内涂料、化工市场的行情而言无疑将带来巨大的影响。

三、输入性通胀”风险加大,多个行业产品价格飙升

除了原材料成本的提升之外,人民币贬值也就意味着以美元计价的进口商品价格抬升,带来了输入型通胀压力。从历史上看,人民币贬值会让内部通货膨胀更严重,人民币购买力下降,进口成本也会增加,这也使得不少依赖进口原材料的行业领域出现集体涨价的情况。 如西门子发函称,5月9日起,部分产品价格上涨,最高涨幅为12%。

尽管部分涉及进口业务和原料的企业已经开始陆续涨价,但对于原料的涨势而言,仍有些“杯水车薪”,随之而来的就是以进口为主的企业利润减少。

除了以上提到的石油、化工、电子、汽车等行业,“输入型通胀”的危机还会持续发酵。我国每年需要进口大量的石油、铁矿石、粮食等生产生活必需品,这些都是以美元来结算的,如果人民币持续贬值,这些消费品的价格就会增加,带动整个产业链成本增加,会造成牵一发而动全身的影响。产业链上任何一个环节的原料断供和资金链紧张都会一级级传导而下,最终将风险传递给产业链下游企业。

而在目前疫情持续蔓延、多地物流被封、工厂停工停产的多重重压下,各个行业对于原材料的刚需极速减少,上游传导而下的风险逐级蔓延,涨势却难以传导终端消费者环节,也就是说,越来越多的行业或将面临“原料贵、生产难、卖不动”的“滞胀”的局面。(来源:涂料采购网、有料视点、粘接资讯)